肾移植受者急性排斥反应的治疗

AR是导致肾移植早期失败的主要原因。新型免疫抑制药的问世和肾移植后早期抗体诱导治疗的应用,使AR发生率显著下降。然而现阶段防治AR依然非常重要,原因包括以下几点。

(1)AR与SCR和CR等慢性移植肾功能不全及移植肾失功有重要关联。

(2)对AR早期防治不当与移植后早期严重肺部感染甚至感染致死有重要关联。

(3)活体肾移植时,如果对AR处理不当导致早期移植肾失功,意味着捐赠肾失败,对供、 受者产生“双重不良影响”。

AR发生时间:

(1)AR可以发生在移植后任何时候,更多见于肾移植后头3个月内。活体亲属移植尚没有肾移植后早期AR发生率低的循证医学证据(除非HLA6位点0MM)。移植后远期甚至10年以上的肾移植受者也可发生AR:

(2)早期AR发生多由免疫抑制不足引起。在目前应用强效免疫抑制剂组合方案及肾移植围术期应用抗体诱导的时代,AR的全身症状与局部体征多不典型,常常被掩盖,有时患者仅仅表现为血清肌酐升高。肾移植患者临床出现下列情况时,移植医师应注意可能诱发AR。

①肾移植后早期,CNI血药浓度及MPA-AUC显示明显的低暴露,治疗窗低于公认标准的下限。

②免疫抑制剂突然减量或撤除。

③不同免疫抑制药之间转换治疗期间未能及时进行血药浓度监测。

④有明显降低免疫抑制药血药浓度的药物同时应用。

⑤频繁呕吐和腹泻导致的免疫抑制药“隐形”丢失。

⑥短期内体重明显增加,“隐形”减药(拨每千克体重计算免疫抑制剂剂量显著不足)。

⑦某些感染诱发。

移植肾AR发生后应及时确诊,并采取有效治疗措施,避免移植肾不可逆转的损害。对肾移植受者AR治疗的建议如下。

(1)AR治疗前需有充分的依据排除移植肾肾毒性反应、血管因素、尿路梗阻、溶血尿毒综合征(HUS)、病毒感染等,应将移植肾病理活检作为非常重要的治疗依据。

(2)皮质类固醇对约80%的AR有良好的治疗效果,且价格低廉、作用迅速、免疫应答作用环节多靶点,可以作为AR治疗的首选药物。甲波尼龙(MP)冲击治疗剂量500mg /d或 6mg/(kg*d),连续3d,然后递减。MP冲击治疗疗程通常为3~5d,应结合患者病情整体考虑是否延长冲击治疗疗程。

(3)对皮质类固醇冲击治疗无效的患者应尽早应用ATG/rATG或OKT3治疗。如移植肾穿刺活检病理证实存在抗体介导的AR,则推荐将ATG/rATG作为一线抗排斥反应药物,并辅助应用抗体介导排斥反应的相关治疗。

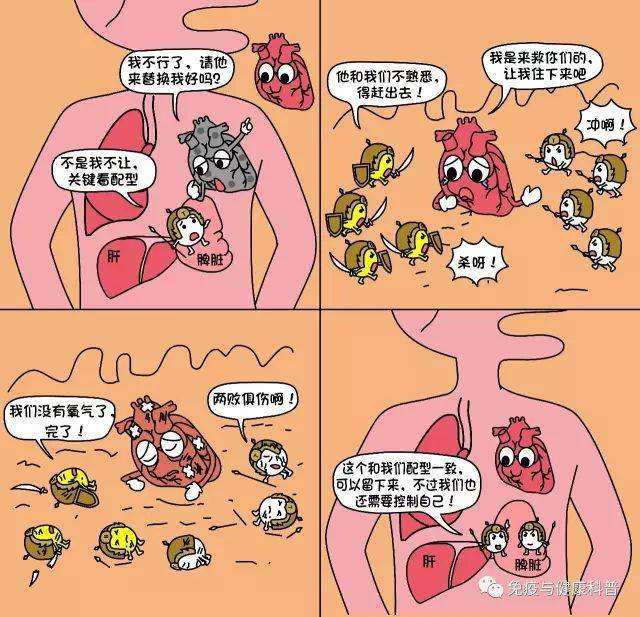

(4)AR治疗前需充分评估感染风险,了解患者是否能短期承受较大剂量及多种免疫抑制药的“冲击”治疗。如患者已经存在感染,经全面评估后需做出慎重选择,有无挽救移植肾的同时保全患者生命的可能,还是放弃移植肾保护移植受者的生命

(5)AR治疗后需注意感染,尤其是CMV感染的监测及防治。

(6)对乙肝病毒(HBV)、丙肝病毒(HCV)感染患者进行抗排斥反应治疗后,肝炎病毒有加速复制的可能。因此,皮质类固醇冲击治疗后应注意对这类患者进行HBV—DNA和 HCV—RNA的动态监测,以及乙肝和丙肝的防治。