急性胰腺炎患者肠道菌群谱的改变

急性胰腺炎(acute pancreatitis,AP)是多种病因作用导致的胰酶激活,进而引起的以胰腺局部炎性反应为主要的特征,伴或不伴有其他器官功能障碍的疾病,是临床常见的消化系统疾病之一,且发病率逐年攀升。其病因复杂多样,研究发现与胰酶、细胞因子、趋化因子等激活相关,病理表现由轻型自限性至重型不等。根据2012年修订的急性胰腺炎亚特兰大分类标准分为轻症急性胰腺炎(mild acute pancreatitis,MAP),中度重症急性胰腺炎(moderate severe acute pancreatitis,MSAP)和重症急性胰腺炎(severe acute pancreatitis,SAP)。

在AP早期,由于炎症细胞因子大量释放可引起全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome,SIRS)和多器官功能衰竭(multiple organ failure,MOF),后期可并发肠功能障碍和胰腺坏死组织感染(infected pancreatic necrosis,IPN)等诸多并发症。但其中以IPN病情最为凶险,而当IPN与MOF同时存在时,患者死亡率极高。IPN的感染细菌大多为肠道细菌,如常见的大肠埃希菌、粪球菌和肠球菌等。因此,肠源性感染可能是AP患者发生IPN的重要原因,同时也是导致SAP患者死亡的主要原因。

近年来,肠道菌群作为人体的第二大基因组,与人类健康和疾病的关系受到人们的广泛关注。正常肠道菌群参与人体多种生命过程,在肠道发育和肠黏膜屏障稳态、肠道免疫系统的建立及防御病原体入侵等多种生理过程中发挥着重要作用。当发生AP时,胃肠道黏膜往往遭到不同程度的急性损伤,造成肠道菌群谱改变,肠道屏障功能障碍,肠道黏膜通透性增大,进而出现肠道菌群的易位,直接导致胰腺周围感染或腹腔其他脏器的感染。

一 肠道菌群谱的改变

AP患者体内炎症介质上调,细胞因子释放,全身炎症反应和微循环损伤,打破了肠道稳态,导致肠道菌群谱系发生改变。Gerritsen等用末端限制性片段长度多态性(terminal restriction fragment length polymorphism,T-RFLP)方法分析16S rRNA基因片段发现,AP患者十二指肠的机会致病菌明显增多,潜在致病菌如B族溶血性链球菌、肠球菌、金黄色葡萄球菌和肠杆菌科(如大肠埃希菌、奇异变形杆菌、摩氏摩根菌)数量明显增加,虽然末端回肠机会致病菌仅轻度升高,但是宿主正常的回肠微生态群则是由特异性的“AP相关微生态群”所取代,这些异常细菌种类与象牙海岸梭菌密切相关。Tan等首次应用聚合酶链式反应-变性梯度凝胶电泳法(polymerase chain reaction denaturing gradient gel electrophoresis,PCR-DGGE)分析发现,与MAP患者比较,SAP患者肠杆菌科和肠球菌相对丰度明显升高,而乳杆菌丰度明显下降,肠道菌群变化越显著的SAP患者MOF和感染性并发症的发生率越高,且血清炎症因子IL-6水平与肠杆菌科和肠球菌丰度呈正相关而与乳杆菌呈负相关,血清内毒素水平与肠球菌呈明显正相关,提示炎症反应可能与肠道菌群失衡有关。

AP动物模型的研究中也同样证实了肠道菌群的失衡。Chen等建立急性坏死性胰腺炎(acute necrotizing pancreatitis,ANP)动物模型并应用16S rRNA高通量测序法研究肠道菌群的改变,同时检测回肠中帕内特细胞抗菌肽分泌。主成分分析(principal component analysis,PCA)显示ANP组肠道菌群结构与正常对照组存在显著差异,其物种多样性明显减少,门水平表现为Saccharibacteria和软壁菌门(Tenericutes)减少,属水平表现为大肠埃希菌属、志贺菌属及考拉杆菌属(Phascolarctobacterium)相对丰度明显增加而Candidatus Saccharimonas、普雷沃菌属(Prevotellaceae)UCG-001、毛螺菌属(Lachnospiraceae)UCG-001、Ruminiclostridium 5和瘤胃菌属(Ruminococcaceae)UCG-008则明显下降。与此同时,帕内特细胞分泌的抗菌肽明显减少,且与大肠埃希菌及志贺菌丰度呈负相关,提示ANP肠屏障功能的破坏可能与肠道菌群失衡及帕内特细胞抗菌肽的减少有关。Huang等在高脂血症性ANP动物模型中同样发现肠道菌群失衡与帕内特细胞抗菌肽的减少呈显著的相关性,进一步证实不同病因ANP均存在肠道菌群失调及其与肠屏障功能障碍有关。由于应用PCR-DGGE法分析肠道菌群结构灵敏度较低,仅能检测肠道中高丰度微生物,具有一定局限性。

为了分析不同严重程度患者之间的异同,研究者们在临床和无菌动物模型上进一步探索肠道菌群和AP之间的因果关系。Zhuyin等通过16S rRNA高通量测序法检测和分析不同严重程度AP患者的菌群结构,并检测血清炎症细胞因子和肠黏膜屏障相关指标,研究共纳入165例成人志愿者,包括35例正常人,41例MAP,59例MSAP和30例SAP,结果显示AP患者肠道菌群结构与正常人存在显著差异,且肠道菌群失衡与系统性炎症和肠黏膜屏障功能障碍具有明显相关性。值得注意的是,随着AP的重症化,肠道菌群组成发生相应的改变,表现为产短链脂肪酸有益菌减少。通过肠道菌群功能预测发现,AP患者大肠埃希菌及志贺菌丰度可能与细菌侵袭上皮细胞有关。为了进一步证实菌群失衡与AP的因果关系,研究者应用无菌、假无菌动物模型和粪菌移植技术,结果发现无菌小鼠诱导AP后,胰腺病变较无特定病原体(SPF)小鼠明显减轻,移植AP粪菌的无菌小鼠较移植正常粪菌组胰腺损伤更严重。

二 肠黏膜屏障功能障碍

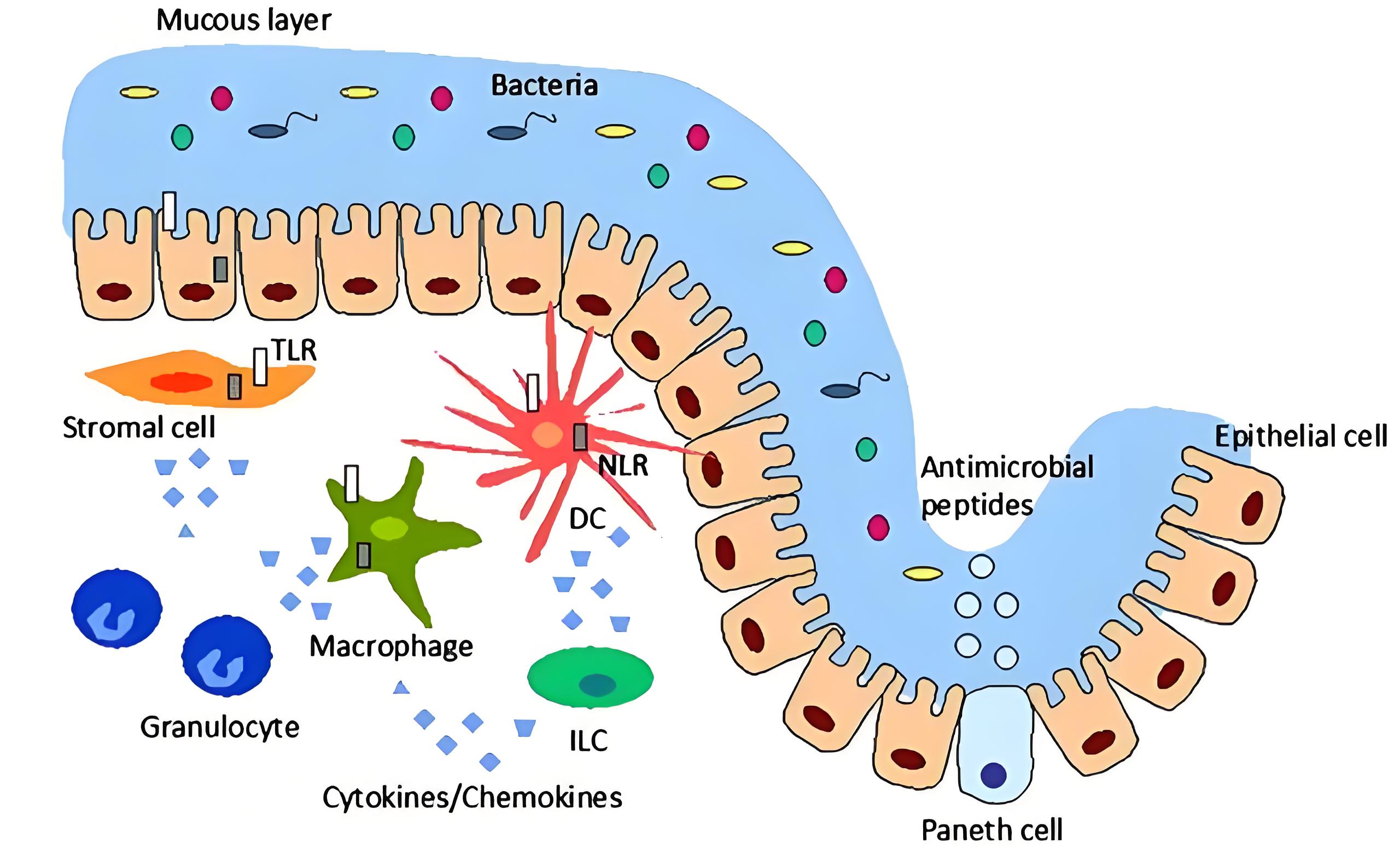

肠黏膜屏障包括生物屏障、化学屏障、机械屏障与免疫屏障。化学屏障是胃肠道分泌的化学物质通过化学反应抑制细菌在胃肠道上皮的黏附和定植;机械屏障由肠上皮细胞、细胞间紧密连接和上皮表面的菌膜三者共同构成,能有效阻止肠腔内细菌及内毒素等有害物质透过肠黏膜进入血液;免疫屏障主要包括皮肤黏膜屏障、血脑屏障和胎盘屏障等,是防御异物进入机体或机体某一部位的生理解剖学结构,发挥着非特异性免疫功能;生物屏障主要由正常的肠道菌群构成,形成一个对抗病原体的重要保护屏障,具有影响肠道运动、调节宿主免疫、加强上皮屏障的功能。AP导致胰蛋白酶原和其他蛋白水解酶激活,导致胰腺腺泡损伤,促炎介质上调,细胞因子释放,全身炎症反应,微循环损伤和血容量不足可导致肠黏膜缺血和再灌注损伤,进而肠黏膜细胞凋亡,肠上皮细胞间紧密连接破坏,从而导致肠屏障完整性丧失。Nagpal等利用糖分子探针对SAP患者肠通透性进行研究,表明肠通透性明显增加,且于病程7d达到高峰。Yasuda等报道SAP大鼠发病后6h肠黏膜开始出现通透性变化,18h后发生细菌移位。Liu等通过计算AP患者的乳果糖及甘露醇的吸收率来测定肠黏膜通透性改变,亦发现在发病48h内均存在肠黏膜通透性的明显增加,且这一现象在SAP患者中尤为明显,提示在SAP早期即发生了肠黏膜的损害。综上所述,多项动物实验及临床研究均表明SAP患者会出现肠黏膜屏障功能障碍,肠通透性增加,且与胰腺炎病情严重程度呈现相关性,从而导致细菌易位和内毒素血症的发生。

三 肠道菌群易位

由于肠黏膜屏障功能障碍,肠道内机会致病菌可通过受损的肠屏障进入AP患者血液循环导致菌群易位,发生败血症,导致SIRS、MOF的发生。Li等在68.8%的AP患者外周血中检测到细菌DNA,超过一半(60.4%)的患者检测到了微生物菌群。AP患者易位的细菌主要是肠道机会致病菌,包括大肠埃希菌、肠杆菌科细菌、福氏志贺菌、鲁氏不动杆菌、凝结芽孢杆菌及屎肠球菌。不同严重程度患者的循环中细菌种类发生明显改变。菌血症与AP患者急性生理学与慢性健康状况系统Ⅱ评分呈显著正相关(r=0.791 8,P<0.000 1),进一步证实肠道内机会致病菌可通过损伤的肠屏障进入AP患者血液循环,从而加重疾病的进展和感染性并发症的发生。循环细菌可能通过在胰腺坏死区域内引起感染而导致AP患者的死亡。感染导致胰腺坏死和器官衰竭的患者的死亡率大约是无菌性胰腺坏死和器官衰竭患者的两倍。感染性胰腺坏死部位的微生物组成以前主要是胃肠道来源的革兰氏阴性菌群,如肠杆菌科。近年来,随着预防性抗生素的广泛使用已使主要菌群转变为葡萄球菌、肠球菌和念珠菌。