炎性肠病患者肠道微生态变化

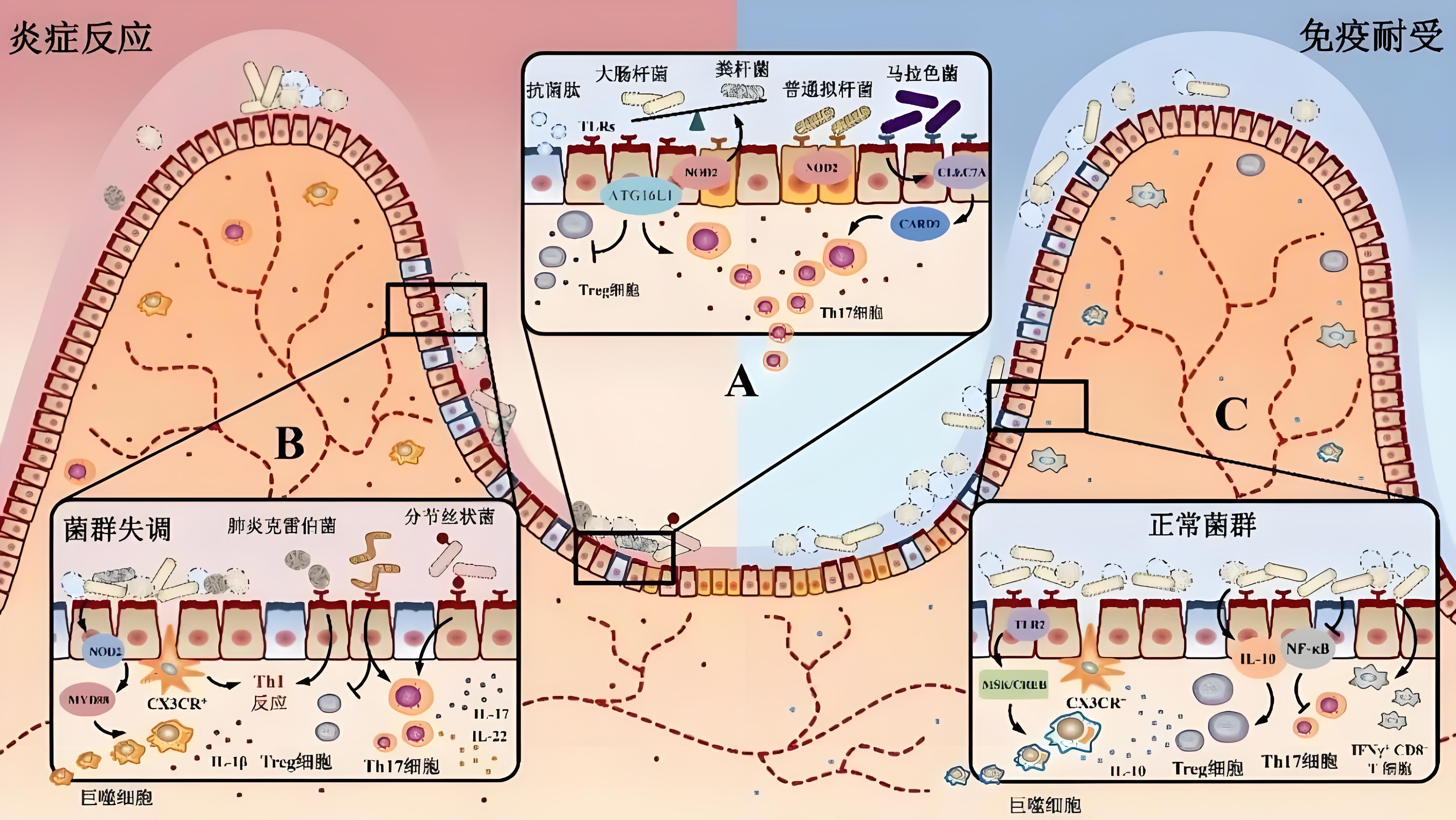

炎性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)是发生在胃肠道原因不明的慢性非特异性炎症性疾病,主要包括克罗恩病(crohn's disease,CD)和溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)。目前IBD的发病机制尚不完全清楚,一般认为,肠道菌群的改变、免疫稳态破坏、肠屏障功能受损、免疫应答异常激活、遗传易感性和环境因素等共同参与了IBD的发生和发展。

人体正常的肠道微生物群落除细菌外,还由真菌、病毒、螺旋体等构成,肠道菌群总数为3.9×10^13,细菌种类超过1 000种。肠道内有益菌与致病菌之间相互共存。肠道微生态与机体相互作用,能够帮助消化食物、抵抗感染,直接参与肠黏膜固有性和获得性免疫应答。而肠道菌群失调则会引起肠道及全身疾病的发生,包括炎症反应、肿瘤、代谢异常等。肠道微生态包括肠道微生物、肠上皮细胞及免疫细胞,其中肠道微生物在肠道微生态体系中起最重要的作用。肠道菌群的多样性随生长发育而增加,并在维持肠道上皮屏障功能方面起重要作用。

在IBD病理生理发病过程中,肠道微生态的改变在炎症的发展过程中起着至关重要的作用。正常人群的肠道菌群多样性较高,但IBD患者肠道内菌群种属、菌群数量均有不同程度的改变。IBD患者的肠道菌群构成及代谢较正常人群发生了明显变化:乳杆菌、双歧杆菌,拟杆菌和厚壁菌门下降,特别是产生短链脂肪酸(short-chain fatty acid,SCFA)的乳杆菌明显减少,而放线菌、变形菌,尤其是黏附性和侵袭性较强的肠杆菌增多,菌群多样性减少(其中CD患者降低50%,UC患者降低30%),细菌不稳定性增加,尤以CD患者表现更明显;在UC患者的肠道菌群中,粪便拟杆菌(Bacteroide)和念珠菌(Candida)数量显著上升,而产生丁酸的梭形杆菌减少,而丁酸在IBD发生中可能起着重要的保护作用。

IBD患者和健康人群相比,有益菌和有害菌的平衡受到破坏,某些特定菌群通过释放炎性因子和直接作用于肠上皮细胞及免疫细胞而调节黏膜免疫。UC患者回肠储袋肛管吻合术(ileal pouch-anal anastomosis,IPAA)后储袋炎的发生率高达23%~40%,而家族性肠息肉病患者行IPAA后并不出现储袋炎,究其原因考虑与IBD患者与家族性肠息肉病患者肠道菌群不同有关,包括变形菌增加,拟杆菌和厚壁菌门减少等。尽管人们没有在IBD患者肠道菌群中找到特定致病菌,但发现厚壁菌门中的柔嫩梭菌在IBD患者中较正常人群明显减少,其可通过产生丁酸来阻止促炎因子的信号传递,起到抗炎作用。某些致病菌参与了IBD的疾病进展过程。在患病时间较长的IBD患者外周血中,艰难梭菌、大肠埃希菌、沙门菌、金黄色葡萄球菌产生的毒素浓度明显升高;并且活动期患者的外周血中,这些细菌毒素浓度明显高于缓解期患者或者健康志愿者。这说明IBD发生时肠道菌群产生的细菌毒素通过受损的肠黏膜屏障吸收入血,参与IBD疾病过程,而外周血细菌毒素可作为IBD进展期指标。此外,IBD活动期患者的肠腔内存在大量可结合IgA或IgG的细菌,而且粪便中可溶性IgA和IgG含量显著高于健康志愿者,并与IBD疾病活动呈正相关。

除了细菌构成的改变,目前研究认为细菌功能的改变更有意义,即肠道细菌代谢的异常在IBD发病中起到重要作用。在CD患者和UC患者的粪便提取物中丁酸、乙酸、甲胺和三甲胺水平减少,而氨基酸浓度升高。IBD患者的SCFA减少,SCFA有很好的抗炎活性并且是肠道上皮细胞的主要能量来源。肠道细菌分解色氨酸的吲哚代谢产物,包括吲哚、吲哚乙酸、吲哚丙酸、吲哚乙醛,在肠道的内环境稳态中也发挥重要的免疫调节作用。通过对IBD患者肠道微生物代谢产物分析,发现色氨酸代谢产物(吲哚、吲哚丙酸、吲哚乙醛)减低能够导致AhR生物活性下降,从而引起肠道炎症损伤。

IBD患者肠道特定的微生物特征与疾病的分型及病情变化存在一定关系。正常人肠道菌群在一个有序的范围内处于动态变化的过程,而IBD患者肠道菌群的动态变化程度则明显大于正常人群,其中回肠型CD患者波动最大,尤其是CD术后患者。儿童CD患者的肠杆菌(Enterobacteriaceae)、巴斯德菌(Pasteurellancaea)、韦荣氏球菌(Veillonellaceace)和梭杆菌(Fusobacteriaceace)丰度增加,而丹毒丝菌(Erysipelotrichales)、拟杆菌(Bacteroidales)和梭菌(Clostridiales)的丰度减少,并且与疾病状态密切相关。评估直肠黏膜相关微生物群在早期诊断CD具有独特的潜力,也可根据不同微生物群预测疾病的预后。附黏侵袭性大肠埃希菌在多达1/3的回肠型CD患者肠道定植,并与术后疾病的早期复发有关。普氏栖粪杆菌(Faecalibacterium prausnitzii)是一种有抗炎作用的微生物,在回肠型CD患者黏膜活检的丰度明显降低,并且降低程度与术后复发的高风险相关。UC患者复发后普氏栖粪杆菌丰度的恢复与UC患者临床缓解的维持相关。另外,疾病的部位也与肠道菌群的变化有着一定的关系。结肠型CD患者的肠道菌群与UC患者相似,而与回肠型CD患者不同;回肠型CD患者肠道菌群多样性降低最明显。随着IBD患者病程的延长,变形菌的丰度也逐渐增加。

微生态的其他非细菌成员主要为真菌、病毒、古菌和噬菌体,它们在胃肠道疾病中也具有重要的作用。通过对IBD患者肠道病毒及真菌的研究推测,肠道病毒可能参与肠道的免疫系统形成及成熟,维持肠道稳态。噬菌体能特异性杀死一部分细菌,可能在塑造肠道微生物结构和维持肠道微生物多样性上有一定的作用。CD患者肠道黏膜活检组织中,噬菌体的数量明显多于健康人群,并且肠道噬菌体的增多和细菌多样性的减少同时存在。尽管真菌只占到粪便微生态的0.02%~0.03%,真菌DNA只占到全部黏膜相关微生态的0.02%,它们在IBD发病中起到一定作用。与对照组相比,在CD患者的黏膜活检中,真菌种属的丰富性和复杂性是增高的。