牙周病的口腔微生态改变

(一)牙周病定义

牙周病是人类最常见的细菌感染性疾病。牙周病一词有两种含义,狭义的牙周病仅指造成牙周支持组织破坏的牙周炎,而不包括病变仅累及牙龈组织的牙龈病。而广义的牙周病则泛指发生于牙周组织的各种病理情况主要包括牙龈病和牙周炎两大类。牙周炎病变累及牙龈、牙周膜、牙骨质及牙槽骨。其临床表现为牙龈组织炎症,牙周袋形成及溢脓,牙槽骨吸收、牙齿松动或移位等。

(二)菌群失调是引起牙周病的重要因素

细菌是牙周病的主要致病因素,各型牙周病的优势菌群也不尽相同,但均为口腔正常菌群。在口腔微生态环境中,口腔细菌之间,细菌的侵袭力与宿主防御能力之间,如能保持相互依存,相互制约的动态平衡,牙周组织才得以保持健康状态,当细菌之间及细菌和宿主之间的动态平衡被破坏,某些正常菌群就可过度增殖,成为机会致病菌。故目前的观点认为,牙周病是一种口腔菌群失调症,宿主的全身状况包括系统性疾病、免疫功能紊乱、遗传因素等,局部的促进因素包括口腔卫生不良,先天牙列不齐、食物嵌塞、颌创伤、口呼吸、不良修复体和充填物,甚至长期以牙签剔牙习惯者均可影响菌群和宿主之间的动态平衡,而细菌间相互作用的结果也可引起菌群组成的改变。

口腔是一个非常复杂的生态环境,存在着数量巨大、种类繁多的微生物群,其中各个成员保持着相互制约、相互依赖的生态关系。有益菌与牙周可疑病原菌之间的平衡是维持牙周健康的重要因素之一,牙周病正因为这种平衡被破坏,有益菌减少或消失,可疑病原菌过度增殖而引起。

(三)血链球菌及血链素对人体微生态的意义

血链球菌对于牙周健康的维护具有重要意义,很多实验也证明了这一点。实验性龈炎患者菌斑中,血链球菌比例下降,黏性放线菌、内氏放线菌和产黑色素拟杆菌比例则上升。牙周病患者活跃部位和静止部位的菌斑标本中,血链球菌含量高的部位,伴放线放线杆菌、福塞拟杆菌、侵蚀艾肯菌、牙龈卟啉单胞菌、中间普雷沃菌和直肠弯曲菌等难以测到,这表明血链球菌与牙周可疑致病菌之间存在相互拮抗关系,是拮抗牙周可疑致病菌的主要有益菌。

20世纪70年代,Setsuo Fujimura等学者研究发现,从血链球菌菌株N-2细胞内可分离、纯化出具有抑菌活性的物质—血链球菌细菌素,简称为血链素(sanguicin),血链素对某些口腔微生物具有抑制作用。20世纪90年代至今,我国口腔微生态领域的学者也对血链球菌及其有效抑菌物质、提取方法进行了大量的实验研究,并探索其作用机制。目前认为血链球菌作用机理有两个:一是血链球菌可产生过氧化氢而抗菌;二是在厌氧条件下,血链球菌可产生有效抑菌成分即细菌素从而发挥抑菌作用。

伴随抗生素及免疫抑制剂的应用及人口老龄化,真菌感染发病率逐年上升,而其治疗药物选择及疗效十分有限,且存在耐药和毒性大的问题,因此,研发新型抗真菌药物迫在眉睫。李兰娟院士提出,“如今随着抗生素广泛应用,出现了细菌耐药、菌群失调、二重感染和宿主抵抗力下降,因此,我们应转变观念,从微生态学角度审视感染的发生、发展及转归过程,完善抗感染策略,由纯粹‘杀菌’转向‘杀菌’同时‘促菌’的感染微生态治疗新概念”。

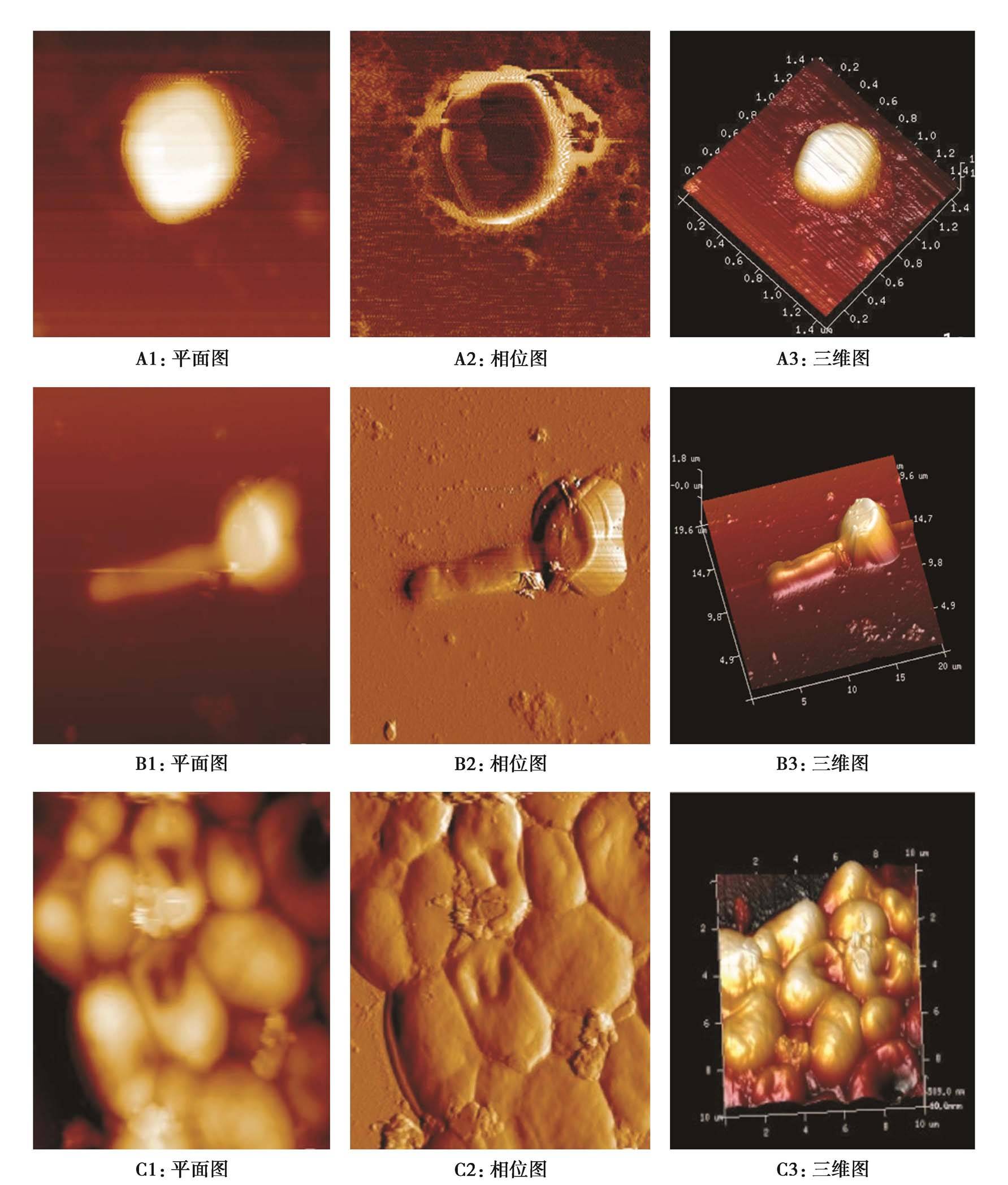

马晟利首次发现血链球菌胞内蛋白(血链球菌细菌素样物质,血链素)对真菌(白念珠菌、热带念珠菌)具有拮抗作用,可导致真菌(白念珠菌、热带念珠菌)的菌体形态发生改变,对血链素的作用机制进行研究,发现血链素可对念珠菌表面疏水性、超微结构及细胞生物力学产生作用,提示可能存在作用靶点(。因该物质来源于人体正常菌群,具备一定的安全及可靠性,对真菌的治疗开辟了新的领域,具有重大意义。

图 白念珠菌孢子相、菌丝相及血链素作用后白念珠菌细胞群的原子力显微镜(AFM)成像图

A.白念珠菌的孢子相;B.白念珠菌的菌丝相;C.血链素作用后,白念珠菌菌体扭曲、折叠、变形,菌体表面粗糙皱褶,细胞局部可见“盘状”凹陷