口腔微生物与肠道微生物相互定植及致病作用

(一)口腔微生物在肠道中定植

牙周病公认是许多系统性疾病的危险因素,主要致病菌是牙龈卟啉单胞菌(Porphyromonas gingivalis),定植在口腔中可导致肠道微生物群落的结构紊乱,杆菌属数量增加,厚壁菌门数量减少,血清内毒素水平提高,导致了肠道炎症的发生。牙龈卟啉单胞菌还可以入侵肝脏,引起相关疾病的发生。李兰娟院士从微生态学角度研究感染的发生、发展和结局,为感染防治提出新思路,揭示了肠道菌群和肝硬化之间的关系。肠道内有益菌和有害菌组成了一个生态系统,患者在接受肿瘤放化疗、进行器官移植等手术或在感冒中滥用抗生素,就会破坏肠道菌群的生态平衡,进而加速肝硬化过程;另一个研究发现,肝硬化患者口腔菌会侵入到肠道,而健康人中没有这一现象,这可能会对肝硬化的发展产生重要影响。具核梭形杆菌是牙周病另一个重要的相关菌。正常情况下在肠道中几乎无法检出,但该细菌可以定植于肠道,在结直肠肿瘤和炎性肠病中发挥着重要作用。近期的研究证实,具核梭形杆菌可以抑制T淋巴细胞介导的免疫反应,促进了结直肠癌的发生,与结肠癌的预后密切相关。

阑尾是人体内微生物的储备库,定植于阑尾的微生物在特定的情况下可重新定植于胃肠道。有学者研究急性阑尾炎患者的阑尾中微生物组成,发现厚壁菌门是主要的定植菌,其次是大量的变形菌门、拟杆菌门和放线菌门等肠道菌群。同时还检出了许多的口腔常驻细菌,如小单胞菌属、双球菌属和梭形杆菌属等,梭形杆菌属与阑尾炎的严重程度密切相关。进一步的研究发现,阑尾炎患者的阑尾切除样本中梭形杆菌属的数量和健康人群相比显著增加,拟杆菌属的数量显著减少,并检出卟啉单胞菌属的定植。唾液链球菌(Streptococcus salivarius)是口腔中早期定植菌,可定植在肠道中,下调小肠上皮细胞中的核因子κB(nuclear factor κB,NF-κB),在肠道炎症反应及内稳态中发挥了重要作用。

白念珠菌在义齿性口炎的发生发展中发挥重要作用,将其接种到无菌鼠口腔中,在小鼠粪便中可检测到该菌,它在肠道中的定植与易感人群的食物过敏密切相关。通过人群问卷调查发现,不良口腔卫生保健行为可改变口腔菌群落,引起肠道微生物失衡,导致IBD的发生。

(二)肠道微生物在口腔中定植

肠道中微生物几乎不能在口腔中定植。He等在小鼠的口内成功建立了一个包含10种以上细菌的稳定微生物群落,该群落可以识别大肠埃希菌表面的脂多糖,并产生H2O2抵御小鼠肠道来源或外源接种的大肠埃希菌标准株在口腔中定植。尽管如此,肠道微生物可以间接影响口腔微生物群落的结构。IBD被公认为肠道菌群紊乱引起的宿主免疫反应的改变,进而引起了炎症反应。IBD患者常有唾液微生物组成的变化及相应的口腔症状,提示病理状态下的肠道微生物可能通过影响宿主免疫,直接或间接影响口腔微生物群落组成。

(三)口腔微生物作用于消化系统疾病的途径

虽然众多研究已经证实口腔微生物和消化系统疾病间存在着紧密的联系,但口腔和消化系统的各个脏器之间有着不容忽视的生理距离,所以口腔微生物是如何跨越了这一距离对消化系统的各个脏器发挥作用呢?针对这一问题,有学者阅读相关研究总结出了以下3条途径:

①口腔微生物入侵肠道,并引起肠道微生态失衡,从而对消化系统的各脏器产生影响。这一途径得到多项研究的佐证。

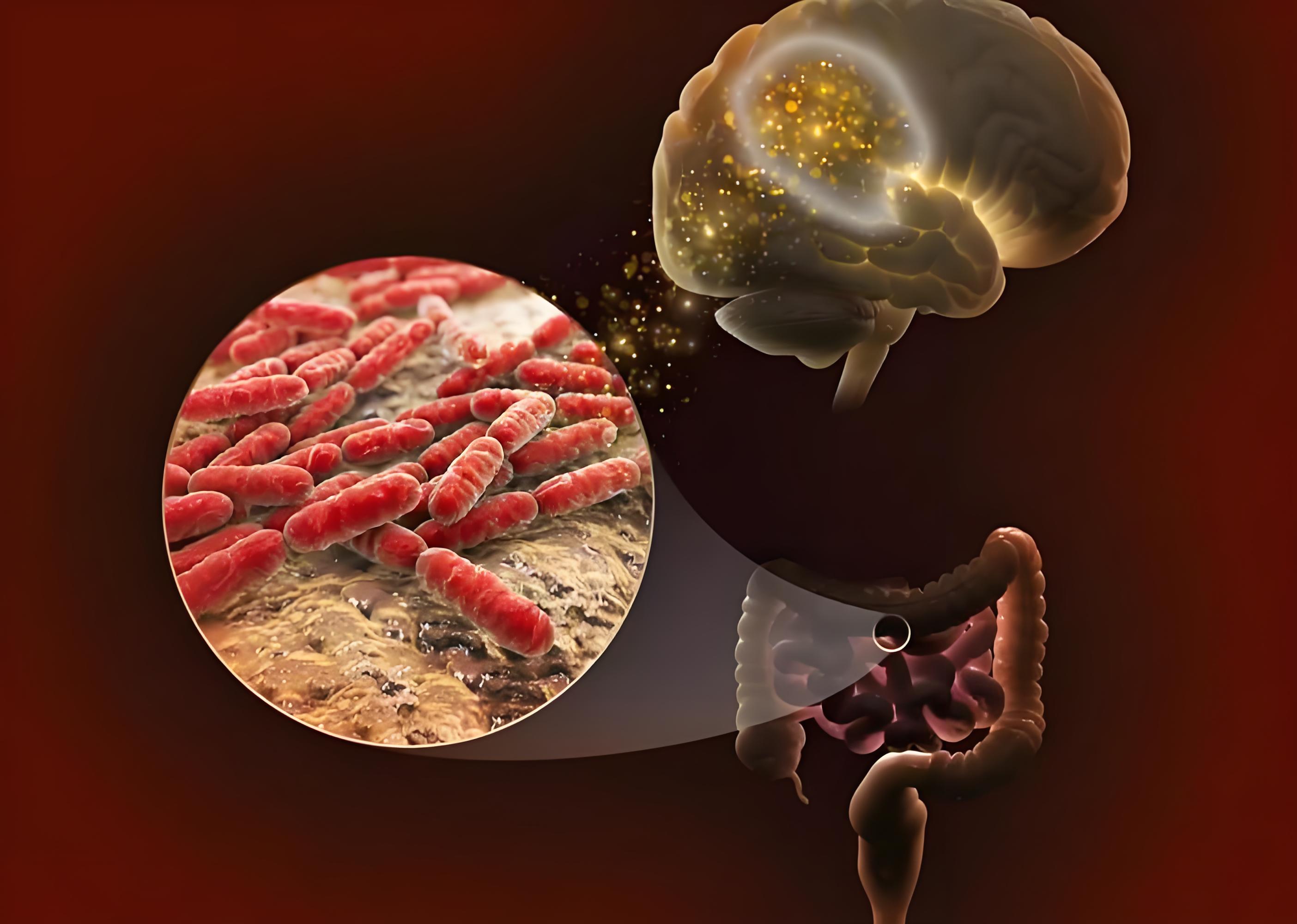

②正如结直肠癌的研究中提到的,具核梭形杆菌能通过血液途径在结直肠中定植并发挥作用。口腔微生物,特别是牙周炎的致病菌,可以通过牙周入血从而进入体循环,进而作用全身。

③口腔微生物代谢产物入血,从而进入体循环,使人体处于低度的炎症状态,促进了消化系统中各种慢性疾病的发生和发展。虽然目前这种途径尚未得到口腔微生物相关研究的直接证据支持,但在肠道菌群失调导致的全身疾病研究中得到了证实,所以这一途径可能是口腔微生物作用于消化系统疾病的一个重要途径。