口腔微生态系

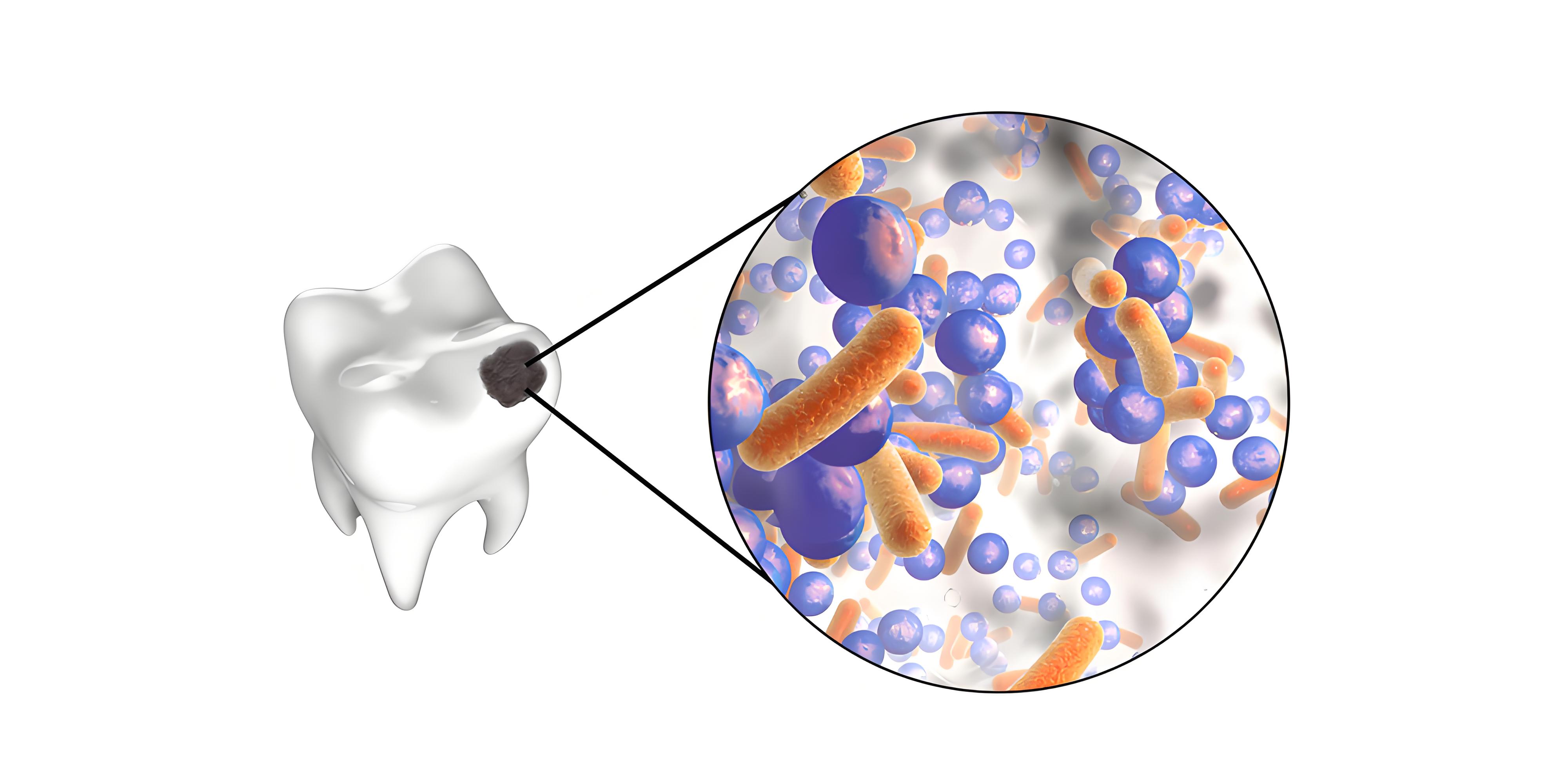

人体口腔是一个完整而复杂的生态系,它不仅有适宜各种微生物定植的温度、酸碱度,还有微生物生长所需要的湿度及营养源,如宿主的唾液、龈沟液、分泌物及食物残渣存留物等,加之口腔解剖结构复杂及物理、化学、生物等因素,均给口腔内各种类型的微生物的生长繁殖和定居提供了非常适宜的环境和条件。各种微生物在口腔不同部位共栖、竞争和拮抗,在种群数量及功能上保持着动态平衡的自稳状态,构成了人类复杂的口腔微生态系。它的平衡与否与宿主口腔的健康和疾病状态有着极为密切的关系。

口腔微生态系由口腔微生态环境及口腔微生态空间两部分构成。

(一)口腔微生态空间的环境因子

口腔是消化道的入口,由于生理功能及解剖结构的复杂,形成了特殊的微生态环境,而这一环境与环境中的微生物之间关系密切且相互影响,处于一种动态的适应状态,两者共同主宰着口腔健康与口腔疾病的发生、发展与转归。生态空间的环境因子(environmental factor)是影响生态空间中生物生长发育、繁殖和群落分布的环境因素,又称生态因子。

1.温度

口腔温度恒定地维持在37℃左右,是细菌生长繁殖的理想温度,这一密闭而恒温的空间成为细菌种类繁多、密度大的重要因素。多数细菌可在-5℃~55℃环境中生存。

2.氧化还原电位

氧化还原电位(oxidation reduction potentials,ORP)指两个电极之间的电位差。氧化还原电位以氧化还原电位计测量,阳性电位常表示氧化环境,阴性电位表示还原环境,高ORP支持需氧菌或微需氧菌的生长,而低ORP有利于厌氧菌的生长。口腔中不同部位的ORP差别很大,光滑面的ORP高,而龈沟、牙周袋内ORP很低。

3.氢离子浓度

氢离子浓度反映局部的pH,口腔中的pH以唾液pH为代表,正常新鲜的混合唾液,pH范围一般在5.6~7.6之间浮动,多数时间pH保持在7左右。因此,口腔适于多种细菌生存。影响唾液pH的因素包括食糖量的多少、唾液的流率、机体系统性疾病及菌群失调等。唾液pH低于7的环境适宜耐酸菌的生长,如乳杆菌、酵母菌。

4.表面化学

口腔中有软、硬两类组织,软组织包括舌、颊、腭等多种表面形态,硬组织以牙为单位,牙齿邻面、龈缘、窝沟等各种微环境的条件不尽相同,氧气密度各异。细菌的黏附、定植能力及微环境的化学变化等因素也影响微生物种类和数量,牙菌斑的形成过程都包含了一定的化学过程,如葡萄糖分解代谢的埃姆登-迈耶霍夫-帕那斯(Embden-Meyerhof-Parnas,EMP)途径,又称为糖酵解途径或己糖二磷酸途径。

5.食物营养物质

宿主进食为微生物提供各种丰富的营养,也可对微生物的组成产生重大影响。如增加碳水化合物的摄入,变异链球菌丰度随之升高,形成大量胞外多糖,使其易于在牙面附着。

6.唾液营养物质

包括有机物和无机物,有机物包括蛋白质、尿素、氨基酸、糖类、维生素;无机盐包括钾、钙、氯、磷、氟等。唾液中的营养物质可提供固有菌群或口腔原籍菌利用。唾液中还含有溶菌酶、补体或抗体等物质,也有抵御外源性致病菌或维持菌群平衡的功能。

(二)口腔生态空间的特点及微生物组成

人口腔生态区由于解剖结构和理化性质的差异可划分为4个微生态区:唾液、软组织黏膜表面、硬组织牙齿、义齿或其他口内矫治装置。这些生态区又包括不同的生境及生态位。生境指生物的个体、种群或群落生活地域的环境,包括必需的生存条件和其他对生物起作用的生态因素。生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。生态位又称生态龛,表示生态系统中每种生物生存所必需的生境最小阈值。所以单一菌种的特征不能代表整个复杂群落,而是由口腔内复杂的微生物群的相互作用来决定。在形成生物膜结构、执行生理功能和导致微生物致病的过程中,群落成员间具有广泛的相互作用。这些相互作用包括营养竞争、生存的协同作用、拮抗作用、毒力因子的中和作用、生长依靠信号机制干扰等。由于生长空间和营养的限制,生物膜的不同细菌间存在竞争或协同效应。

1.唾液

唾液不仅是口腔微生物定植的重要生态环境,口腔微生物还可通过唾液流动在其他生态位表面定植。唾液的主要成分来自口腔内3对主要腺体:腮腺、下颌下腺和舌下腺,每天唾液分泌总量为1~1.5L。其中90%的唾液来自下颌下腺和腮腺;余下的10%来自舌下腺和其他口腔黏膜的小腺体。口腔内的大唾液腺及小唾液腺分泌的唾液,进入口腔中与细菌、白细胞、脱落的黏膜上皮细胞和食物碎屑等混合在一起,称为混合唾液或者全唾液(whole saliva)。成人的唾液可培养出菌含量6×109CFU/ml。革兰氏阳性的棒杆菌、丝状菌、放线菌和诺卡菌是唾液的正常菌群成分。除此之外唾液中还有一定数量的乳杆菌、梭形杆菌、拟杆菌、奈瑟菌、韦荣球菌、酵母菌和原虫,可在唾液中检出,数量不多。链球菌属是唾液中的优势菌群,大约占了唾液可培养菌的50%左右,其中的唾液链球菌及缓症链球菌较为常见。

唾液的主要成分是水,占99%以上,有机物占0.5%,无机物占0.2%。

(1)有机物:

蛋白质、尿素和氨、氨基酸、糖、维生素等是唾液的主要有机成分。

1)蛋白质:

唾液的蛋白质包括黏蛋白(mucin)、白蛋白、球蛋白和极少量的酶蛋白。黏蛋白是唾液的主要蛋白质,占涎蛋白的75%,是早期牙菌斑形成的重要基质。唾液黏蛋白具有流变学性质,包括低溶解性、高黏性、弹性和附着性,这些性质使黏蛋白能聚集在口腔黏膜表面,并成为口腔黏膜的屏障,防止黏膜脱水,阻止口腔环境中的有害物质侵入人体。

2)尿素和氨:

尿素是唾液中降解最迅速的成分,尿素和氨是口腔微生物可利用的氮源。唾液中的尿素来自龈沟液和血清,氨则是相应细菌的代谢产物。氨的出现使pH上升,储存的氨可防止局部pH下降,阻止龋病发生。

3)氨基酸:

唾液中含有18种氨基酸,常见的氨基酸有:天门冬氨酸、谷氨酸、苏氨酸、丝氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、亮氨酸和异亮氨酸。来自宿主饮食的肽和蛋白质也是氨基酸的来源。

4)糖类:

唾液中的大多数糖类来自宿主的食物,如蔗糖、葡萄糖和麦芽糖。麦芽糖是唾液淀粉酶水解淀粉的产物。唾液中所含游离的糖类来自腺体分泌液,其含量约为0.005g/L。

5)维生素:

混合唾液中所含的维生素主要是B族维生素。B族维生素是大多数口腔微生物(特别是口腔链球菌)生长所必需的基质。这些B族维生素主要来源于宿主食物,有少量是细菌的代谢产物,如白念珠菌合成维生素B1、泛酸和烟酸。正常唾液中维生素A的含量很低或无。维生素C的含量也比全血、尿液和胃液低。

6)乳铁蛋白:

乳铁蛋白(lactoferrin,LF)是中性粒细胞和腺上皮组织合成的一种与铁结合的蛋白质,胃和十二指肠上皮细胞也能合成LF。LF广泛见于人类分泌液中,包括唾液、泪液、乳液、精液、胆汁和滑膜液。LF能抑制细菌生长,在体外实验中证实,它能结合培养基中的铁,使铁浓度低于细菌生长所需浓度,从而达到抑菌作用。在生长过程中需铁的微生物对LF特别敏感。LF靠其结合铁的能力抑制细菌生长。LF除了抑菌作用外,还具有直接杀菌作用。

(2)无机盐类:

唾液中的主要无机盐类包括钠、钾、氯、磷、氟等。钙、磷酸盐和氟化物的含量与牙石形成和龋齿的产生有关。氟的含量很低,正常情况下,唾液中氟的浓度为0.01mmol/L;碳酸氢盐则是唾液的主要缓冲剂。

2.牙齿

牙齿是口腔中非再生的高度矿化的硬组织。口腔微生物在牙面的定植是通过牢固附着在牙面的牙菌斑(dental plague)而实现。牙菌斑是附着于牙面上以细菌为主体的生态系统,不同部位牙菌斑的菌群组成有明显差异。

(1)龈上菌斑(supragingival plaque):

位于龈缘以上的菌斑总称。

1)光滑面菌斑:

以需氧和兼性厌氧的球菌为优势菌群成分,包括以血链球菌为主的口腔链球菌和奈瑟菌。随着菌斑的增殖和成熟,在菌斑的深层氧气密度下降,有利于厌氧菌生长,厌氧的革兰氏阴性杆菌的检出率也将增高。

2)面点隙裂沟菌斑:

血链球菌、变异链球菌、黏性放线菌和韦荣球菌是此生境的正常菌群成分。

3)邻面菌斑:

在邻面菌斑的优势菌群除黏性放线菌、内氏放线菌和以血链球菌为主的口腔链球菌外,革兰氏阴性无芽孢的厌氧杆菌的定植数量明显高于光滑面和[插图]面点隙裂沟菌斑。龈谷无上皮角化,易受损伤,也易受感染而形成慢性炎症,该部位以革兰氏阴性厌氧菌为主。

(2)牙石:

牙菌斑矿化而形成的钙化团块称为牙石。牙石也是口腔微生物在牙面或义齿定植的生态环境,优势菌群包括血链球菌、米勒链球菌、内氏放线菌、咽奈瑟球菌;厌氧菌有月形单胞菌、具核梭形杆菌、小韦荣球菌等。

(3)龈下菌斑(subgingival plaque):

位于龈缘以下菌斑的总称,位于龈沟和牙周袋内的菌斑,在生态学上明显区别于龈上菌斑。根据其与牙面的关系,可分为附着性龈下菌斑和非附着性龈下菌斑。

1)附着性龈下菌斑:

附着在龈沟和牙周袋内相应的牙面上,以革兰氏阳性杆菌和球菌为主。此类菌斑不延伸到结合上皮,与龈下结石的形成、根面龋和牙根吸收有关。

2)非附着性龈下菌斑:

为结构疏松的菌斑团块,直接与龈下的上皮结合,从龈缘延伸到结合上皮。在病变活跃期以革兰氏阴性杆菌和螺旋体占优势,在病变静止期或牙周袋治疗后则以革兰氏阳性球菌和革兰氏阴性球菌为主。牙周病实质上是内、外环境多种因素影响所引起的龈下菌群失衡,表现为细菌的构成比的改变和绝对数量的增加。因此,牙周的微生态失调是牙周病发生发展的关键。

3.软组织黏膜表面

口腔软组织黏膜包括唇、颊、舌、腭和牙龈。这些口腔黏膜表面具有持续上皮组织脱落再生的特性。由于上皮组织的持续脱落,新的上皮表面不断出现,所以在这些黏膜表面定植的微生物,将不断经历吸附—脱落—再吸附的定植过程。加之唾液的密切接触,这些黏膜表面的ORP比较高。需氧和兼性厌氧的微生物是软组织黏膜表面的优势菌群,正常生理情况下构成了抵御外来菌侵袭的菌群屏障,这一屏障对于口腔黏膜具有保护作用。

(1)唇:

唇红缘的主要菌群包括皮肤表面的微球菌和表皮葡萄球菌;唇黏膜口内部分的正常菌群包括唾液和牙光滑面的部分菌群,最常见的是口腔链球菌。

(2)颊:

口腔链球菌是颊黏膜最常见的正常菌群组分,其中最优势菌种是缓症链球菌,也是口腔链球菌的主要菌种,其次是唾液链球菌和血链球菌。革兰氏阳性的丝状菌和其他细菌的检出率都很低。唾液菌群的某些成员如嗜血杆菌属、奈瑟菌,可能在颊黏膜短暂停留。

(3)腭:

腭黏膜包括软和硬两个生境。硬腭的优势菌群是口腔链球菌,而软腭虽然有一定数量的口腔链球菌,但常常包括咽部的正常菌群,如嗜血菌属、棒状杆菌属和卡他莫拉菌等。因此在临床上要把口腔黏膜及咽喉部黏膜的炎症性疾病综合考虑。

(4)舌:

舌黏膜的舌背和舌腹是解剖位置和理化性质都有较大差异两个生境。角化的舌背有很多乳头,利于微生物的滞留,口腔黏膜病中毛舌等部分疾病正是因为丝状乳头过长,导致一些厌氧菌的定植。例如沟纹舌的沟纹内可发现病原性微生物过度定植。而舌腹是光滑的黏膜表面,与唾液接触密切。舌腹受唾液菌群影响,其常驻菌种类及丰度波动较大。唾液链球菌和革兰氏阳性的丝状菌是舌背的优势菌。粘滑口腔球菌(Stomatococcus mucilaginosus)可在舌背定居。在舌背部还常常分离到一定数量的拟杆菌。当患者佩戴大基托或全口义齿1~2年后,由于义齿材料及清洁因素等,可引起白念珠菌数量增高,并可同时并发真菌性口角炎。

(5)牙龈:

牙龈黏膜由围绕在牙颈部并紧密地覆盖牙槽嵴顶的纤维组织组成。游离龈、附着龈和龈沟是不同的生境。而龈沟则是口腔微生物定植的重要生境,是游离的边缘与牙根表面形成的V形缝隙,并且,该部位无上皮角化,是易受感染的薄弱区,也是非自洁的滞留区,也常常是牙周炎早期发生的部位。牙周袋则是病理作用所致龈沟的加深。龈缘的菌群通常与唾液菌群关系较密切。正常龈沟的优势菌是革兰氏阳性的球菌和杆菌,约占可培养菌总数的70%以上。这些细菌包括内氏放线菌、黏性放线菌、马棒状杆菌、血链球菌和缓症链球菌等。厌氧的韦荣球菌和其他革兰氏阴性厌氧杆菌(如口腔普雷沃菌、具核梭形杆菌)也偶尔从正常龈沟分离出,但螺旋体的数量不多。然而,如果发生牙周炎时,牙周袋形成后,袋内的牙石、软垢及细菌的种类数量均发生显著变化。牙周袋是专性厌氧菌数量最多的生境,螺旋体的检出比例在深袋相当高。

4.义齿和其他口内矫治装置

由于牙的丧失或牙列畸形、咬合异常等原因,在口内使用义齿或其他矫正器,其结果形成新的生态环境或滞留区,可能产生正常菌群的动态变化及病原菌的增殖。由于义齿和矫正器的类型、形状及所用材料的差异,定植微生物的组成可能受到影响。丙烯酸材料较金属冠或玻璃陶瓷更易沉积牙菌斑。白念珠菌和乳杆菌很容易在丙烯酸酯托牙的表面和基托上附着定植,形成“基托白斑”。罹患义齿性口炎的患者,由于义齿能阻碍舌的机械性清洁效应,并阻断或影响带有抗微生物因子的唾液自由流动,改变了口腔内的环境条件,使微生物易于沉积在活动义齿基托表面及黏膜上,导致义齿性口炎。甲基丙烯酸甲酯材料能引起局部刺激和过敏反应。树脂基托中残留的1-甲基丙烯酸甲酯单体是一种原发性刺激物,可直接快速诱发组织炎症反应,但仅局限于直接接触区。